|

Neues von www.partizipation.at ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

|

| |

|

Barbara Heinisch

Universität für Bodenkultur Wien, "Österreich forscht"

"Citizen Science ist wichtig, um die Wissenschaft weiterzuentwickeln, einen Einblick in Forschung geben zu können und idealerweise mit Forschung eine Wirkung außerhalb der Wissenschaft zu erzielen."

|

|

|

|

|

|

| |

Liebe Leser:innen!

"Denen kann man ja allen nichts mehr glauben!" Das ist ein mittlerweile oft gehörter Ausruf an Stammtischen. Er bezieht sich wahlweise auf Politiker:innen, auf Journalist:innen, aber auch zunehmend auf Wissenschafter:innen. Im Jahr 2023 ergab eine Umfrage, dass rund ein Viertel der Bevölkerung gegenüber Wissenschaft und Forschung skeptisch eingestellt ist. Andererseits wünscht sich eine große Mehrheit, öfter über die Arbeit von Wissenschafter:innen informiert zu werden.

Ein widersprüchliches Bild, das aber jedenfalls Handlungsbedarf aufzeigt. Dies sollte einerseits Anlass dazu sein, das Wissenschaftssystem intern kritisch zu hinterfragen, damit sich dieses weiterentwickeln und seinen (Mehr-)Wert entfalten kann. Andererseits zeigt dies, dass der Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft gestärkt werden muss.

Eine gute Methode, um die Wissenschaft zu öffnen und (wieder) Vertrauen aufzubauen, ist Citizen Science. Damit ist die aktive Mitwirkung von Bürger:innen an Forschungsprojekten gemeint. Ich freue mich sehr, dass die partizipation.at-Redaktion mich eingeladen hat, für die Website eine Methodenbeschreibung zu verfassen. Zusätzlich hat das Zentrum für Soziale Innovation zwei praktische Beispiele von Citizen Science in Argentinien und Österreich beschrieben, die wir Ihnen in diesem Newsletter vorstellen. Auch auf aktuell laufende Projekte wie "Roadkill" oder die "Urban Heat Stories" weisen wir Sie hin.

Gemeinsam Wissen zu schaffen, verbindet. Der kooperative Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, wie er in Citizen Science-Projekten praktiziert wird, kann das gegenseitige Verständnis fördern und Forschung greifbarer und zugänglicher machen.

Ich hoffe, dieser Newsletter macht Ihnen Lust, selbst an Citizen Science-Projekten teilzunehmen oder die Methode einmal auszuprobieren!

Liebe Grüße

Barbara Heinisch

PS: Am Ende dieses Newsletters finden Sie wie immer Hinweise auf aktuelle Veranstaltungen, Materialien und Fördermöglichkeiten mit Bezug zu Partizipation! |

|

|

| |

Citizen Science - Bürger:innen als Mitforschende

|

|

|

|

| |

Citizen Science beschreibt die aktive Mitwirkung von Bürger:innen an wissenschaftlichen Forschungsprojekten. Bürger:innen sind hier nicht Beforschte, sondern beteiligen sich aktiv als Mitforschende am wissenschaftlichen Prozess und bringen die Wissenschaft damit voran. Die Wurzeln liegen im 19. Jahrhundert, als Amateurwissenschafter:innen in Bereichen wie Astronomie oder Naturkunde aktiv waren.

In Österreich kümmert sich ein Team an der Universität für Bodenkultur um die Vermittlung der Methode und betreibt auch eigene Projekte, wo Bürger:innen in einen oder mehrere Schritte im Forschungsprozess eingebunden sind: von der Themenfindung über die Datensammlung und -analyse bis hin zur Veröffentlichung der Ergebnisse.

Aktuell können sich Bürger:innen zum Beispiel an „Roadkill“ beteiligen. Ziel dieses Citizen Science-Projekts ist es, einen Überblick zu schaffen, wo in Österreich welche Tiere überfahren werden und welche Gründe es dafür geben könnte. Die Bevölkerung wird gebeten, sich als Mitforschende zu betätigen und überfahrene Tiere zu melden.

Zu den bekanntesten Citizen-Science-Projekten hierzulande gehören die Wintervogelzählung von BirdLife Österreich, wo alle Naturfreund:innen aufgerufen sind, an den Tagen rund um den 6. Januar für eine Stunde die Vögel in ihrem Umfeld zu zählen, sowie die City Nature Challenge. Letztere wird weltweit jedes Frühjahr ausgetragen. Die Bevölkerung dokumentiert dabei an vier aufeinander folgenden Tagen die Artenvielfalt in ihrem Wohngebiet.

Citizen Science entsteht auch oft unabhängig von wissenschaftlichen Institutionen durch Eigeninitiative. So begannen Bürger:innen in Japan direkt nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima radioaktive Emissionen zu messen, weil offizielle Messungen lückenhaft waren, und dokumentierten sie in einer öffentlich zugänglichen Datenbank. Das sogenannte „Safecast“-Netzwerk agiert mittlerweile weltweit und startete 2022 z. B. auch ein Monitoring-System in der Ukraine. Dieses Projekt illustriert besonders gut, worum es bei Citizen Science und bei Wissenschaft allgemein geht: Vertrauen, Sicherheit und einen gemeinsamen Boden der Realität durch die Ermittlung von möglichst genauen Daten und Fakten zu schaffen.

Mehr über die Methode "Citizen Science" und Qualitätskriterien erfahren Sie im Beitrag von Barbara Heinisch von "Österreich forscht" auf partizipation.at!

|

|

|

|

|

| |

Citizen Science - Beispiele aus der Praxis

|

|

|

|

| |

Wie können junge Menschen für Klimajobs begeistert werden? Diese Frage beschäftigte Forscher:innen im Rahmen einer Fallstudie zu "Green Jobs". Um Antworten zu finden, banden sie Schüler:innen in die wissenschaftliche Arbeit ein. Das geschah in Form eines Rollenspiels, wo die Jugendlichen in die Rolle von politischen Entscheidungsträger:innen schlüpften, um Ideen und Strategien für Green Jobs rund um die Klimawende zu entwickeln. Der Mehrwert dieses Citizen Science-Projekts liegt auf der Hand: Nicht ÜBER die Zielgruppe einer Maßnahme nachdenken, sondern besser gemeinsam MIT ihr. Zusätzlich beschäftigte die Wissenschafter:innen, inwiefern spielerische Zugänge bei der Beteiligung von Bürger:innen zu besseren Ergebnissen führen.

Schauplatz-Wechsel nach Südamerika, wo in der Provinz Buenos Aires das EU-finanzierte Projekt "CoAct - Environmental Justice" durchgeführt wurde. Es bezog die Bewohner:innen des stark verschmutzten Matanza-Riachuelo-Beckens mit ein, um den gesundheitlichen und ökologischen Gefahren in der Region entgegenzuwirken. Forscher:innen entwickelten gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen gegen die Umweltverschmutzung. Ein weiteres Ergebnis war die Etablierung einer Plattform zum Austausch von Wissen.

Bei Projekten, die über die reine Sammlung und Analyse von Daten hinausgehen und mit einem gesellschaftlichen Anliegen verknüpft sind, spricht man von "Citizen Social Science". Auch ein aktuelles Projekt der Technischen Universität Wien geht in diese Richtung. Bei den "Urban Heat Stories" teilen Stadtbewohner:innen den Forscher:innen ihre individuellen Hitzeerfahrungen mit. Die Erkenntnisse aus dem Projekt sollen in die Wiener Stadtplanung einfließen.

Ein weiteres neues Projekt in unserer Praxisdatenbank wurde zwar nicht als Citizen Science-Projekt konzipiert, ist aber dennoch ein interessantes Beispiel für Dialog und Kooperation zwischen Wissenschaft und Bevölkerung. Die Klimakonferenz in St. Stefan-Afiesl verstand sich als "datenbasiertes Beteiligungsprojekt" - das heißt, dass im Vorfeld des partizipativen Prozesses genaue Daten zu den Energieverbräuchen und Treibhausgasemissionen der kleinen oberösterreichischen Gemeinde gesammelt und wissenschaftlich fundierte Vorschläge zur Reduktion erarbeitet wurden. Auf dieser Basis verhandelten im Oktober letzten Jahres 44 Vertreter:innen aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft, welche Klimaschutz-Maßnahmen für sie bis 2030 machbar erscheinen und wer dafür die Verantwortung übernehmen kann.

Lesen Sie ausführliche Beschreibungen dieser Projekte auf partizipation.at und lassen Sie sich vielleicht zu eigenen Citizen Science-Projekten inspirieren!

|

|

|

|

|

| |

Aktuelles aus der Partizipationswelt

|

|

|

| |

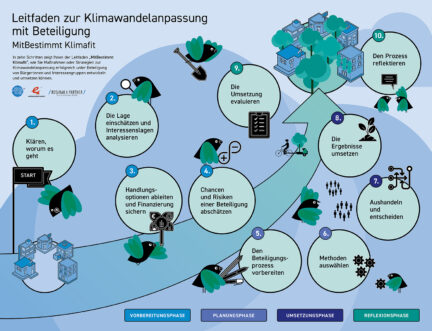

(c) Design: Barbara Lewall für Rosinak & Partner

|

|

|

| |

Sie sind in einer Gemeinde tätig und möchten Bürger:innen in die Planung von Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen miteinbeziehen? In dem neuen Leitfaden "MitBestimmt Klimafit" finden Sie eine kompakte Übersicht der 10 wichtigsten Schritte bei der Vorbereitung, Planung, Umsetzung und Reflexion eines Beteiligungsprozesses.

|

|

|

|

| |

Mehr Demokratie e. V. hat ein gut multiplizierbares Dialogformat mit dem schönen Titel "Sprechen & Zuhören" entwickelt und möchte damit eine demokratische Gesprächs- und Diskussionskultur fördern. Jeden ersten Mittwochabend im Monat kann man online an diesem Format teilnehmen und/oder man probiert es im eigenen Umfeld selbst aus. Mehr Demokratie e. V. stellt auch einen Leitfaden für die Durchführung zur Verfügung.

|

|

|

|

| |

Das Agenda.Zukunft-Netzwerk Oberösterreich lädt im April im "Programm Co-Innovation" ein, die Welt des Design Thinking kennenzulernen. Im Rahmen dieses Programms wurde auch ein Design-Thinking-Workbook als "living paper" angelegt, das nun für Partizipations-Praktiker:innen in einer aktualisierten Version zur Verfügung steht.

|

|

|

|

| |

In Deutschland verleiht das Kompetenzzentrum Bürgerbeteiligung e. V. in Kooperation mit dem Berlin Institut für Partizipation zum dritten Mal die Auszeichnung "Gute Bürgerbeteiligung". Bewerbungen sind bis zum 31. Mai 2025 möglich. Um qualitätsvolle Beteiligungsprojekte kennenzulernen, ist es auch sehr empfehlenswert, die ausgezeichneten Projekte der letzten beiden Jahre zu durchstöbern!

|

|

|

|

| |

Zu guter Letzt noch Hinweise auf aktuelle Fördermöglichkeiten:

Im europäischen CERV-Programm für Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte ist noch bis 29. April ein Call zum Engagement und zur Teilhabe von Bürger:innen geöffnet.

Die Stadt Wien fördert Kleinvorhaben für Demokratie und Beteiligung, die nächsten Einreichfristen sind der 30. April und der 30. Juni 2025.

Österreichische Gemeinden können nach wie vor über die Expert:innenpool-Förderung des Klimafonds Unterstützung für Beteiligungsprozesse beantragen, die Klimaschutzmaßnahmen zum Thema haben.

|

|

|

|

| |

Dieser Newsletter erscheint jeweils zweimonatlich. Lassen Sie uns wissen, an welchen Beteiligungsprojekten Sie selbst arbeiten oder welche gelungenen Praxisbeispiele Sie kennen. Wir nehmen interessante Beispiele und Hinweise gerne in die Website auf!

Kontakt: kontakt@partizipation.at |

|

|

| |

PS: Wir freuen uns auch über Weiterleitung dieses Newsletters an Partizipations-interessierte Menschen in Ihrem Umfeld :)

|

|

|

|